生き物の減少が止まらない!

2010(平成22)年に愛知県名古屋市で開かれたCOP10(第10回生物多様性条約締結国会議)に世界179か国の人々が集まり、生き物の減少を止めるために「愛知目標」が定められました。

この「愛知目標」では、2050(令和32)年までに自然と共生する世界を目指し、生物多様性の損失を止めるために、計画戦略2011-2020で20の個別目標を決め、それに従い各国で取り組みを進めてきました。

しかし、2020(令和2)年9月15日、国連生物多様性条約事務局が、「愛知目標」の20項目について、「一部達成」、「達成見込み」であると評価したものは、「侵略的外来種の制御や根絶」や「陸域17%と海域10%を保護区にする」など、わずか6項目で、残りの14項目については、「未達成」と評価しました。

そこで、2020(令和2)年9月に生物多様性に関する国連サミットが開催され、「リーダーによる自然への誓約」が発表されました。この誓約は、2030年までの10年間で「生物多様性の喪失を反転させるための10の行動」を取ることを約束するものであり、日本も、2021(令和3)年5月に日英首脳電話会談で、菅総理大臣よりこの誓約への参加表明をしました。

また、2021(令和3)年6月に英国で開かれたG7サミットでは、「自然協約」が採択されました。2030(令和12)年までに生物多様性の喪失を止め、生物多様性ポジティブの状況へと反転させることを宣言し、世界全体で陸地と水系の30%以上を保護区にするという国際政策(30by30 サーティーバイサーティ)等も再確認しました。

このように、生き物の減少を止めるために目標を定め取り組んでいくことは大切です。

しかし、一方で、今、私たちの身の周りでは、どれくらいの“生き物”が減ってきているのでしょうか。

世界では、2019(令和元)年に、推計で100万種の動植物がすでに絶滅の危機にあるといわれています。日本国内では、「生物多様性基本法」、「生物多様性保全活動促進法」、「環境影響評価法」、「地球温暖化対策推進法」など法律を整備し、対策を講じていますが、「レッドリスト2020」によると、3,772種が絶滅危惧種とされています。

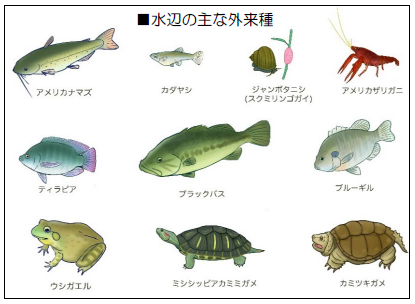

生き物の減少は、生息地を脅かす土地の造成等の「開発行為」だけではなく、身近な問題として、川などに違法に外来種を放流することによる在来種の減少、農薬による昆虫類の減少、また、地球温暖化が進むことで海水温度が上昇し、サンゴの白化が進行するなども生き物が減少する大きな要因となっています。

生き物の減少は、生息地を脅かす土地の造成等の「開発行為」だけではなく、身近な問題として、川などに違法に外来種を放流することによる在来種の減少、農薬による昆虫類の減少、また、地球温暖化が進むことで海水温度が上昇し、サンゴの白化が進行するなども生き物が減少する大きな要因となっています。

例えば、飼育している外来種を川や池に放つことや農作業で少し農薬の使用量を減らすことなど、私たちが日常で少しでも生き物の為にできることを普段から行っていくことは、生き物の減少を防ぐ大きな一歩となるのではないでしょうか。