プラスチック問題

現在、私たちの周りはたくさんのプラスチック製品であふれています。プラスチックは、利用するのに便利な素材で、熱で柔らかくなるものや、熱に強いもの、また、耐久性にすぐれたものなど様々な種類があります。近年は、十分な強度が必要である飛行機や車の車体にも使用されています。

また、プラスチックは、腐食にも強く、微生物などにより、ゆっくりと分解されるという特徴があるため、長期間自然界に存在します。これらが陸から海に流出すると、漂着ゴミ、生態系を含めた海洋環境への影響、船舶航行への障害、観光・漁業への影響、沿岸域居住環境への影響、また、プラスチックの成分を取り込んだ魚・貝を摂取することによる、人体への長期的な影響などの問題になります。

また、プラスチックは、腐食にも強く、微生物などにより、ゆっくりと分解されるという特徴があるため、長期間自然界に存在します。これらが陸から海に流出すると、漂着ゴミ、生態系を含めた海洋環境への影響、船舶航行への障害、観光・漁業への影響、沿岸域居住環境への影響、また、プラスチックの成分を取り込んだ魚・貝を摂取することによる、人体への長期的な影響などの問題になります。

2019(令和元)年に開催したG20大阪サミットの「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」では、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目標としています。

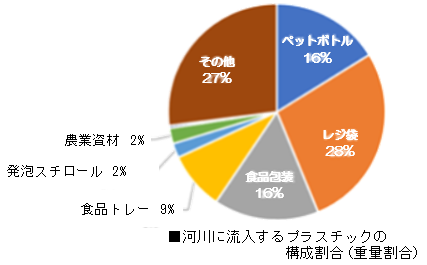

三重県では、河川のプラスチックごみの調査が、2019(令和元)年度から2020(令和2)年度にかけ、四日市市の海蔵川(2級河川)で行われました。その結果、住宅地等の道路、公園、水路等に散乱しているプラスチック類を調査したところ、ペットボトル、レジ袋、食品包装、食品トレーの生活系ごみのプラスチック類が多く、最終的に河川へ流入する生活系ごみの内訳では、プラスチック類が約70%(重量割合)を占めていました。

海の生き物を守るには、これらのプラスチック類を河川から海洋へ流出する前に効率よく回収することが重要であり、まさに「みずぎわ対策」が求められています。

本市においても、ごみの不法投棄に対するパトロールや、ポイ捨ての注意喚起、市・市民団体、企業における清掃活動の充実を図る必要があります。